養子縁組で相続はどう変わる? ポイントと注意点3つを解説

少子化や晩婚化が進む中、血縁にとらわれない家族の形として「養子縁組」を選ぶ人が増えています。再婚時に相手の子どもを養子にするケースも多く、意外と身近な制度です。

ただし、養子縁組は相続にも大きな影響を与えるため、仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

本記事では、養子縁組の種類や相続への影響、手続きの流れ、注意点をわかりやすく解説します。

目次

養子縁組とは?

養子縁組は、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度です。これにより、相続における権利義務や、扶養義務などが発生します。

養子縁組の種類

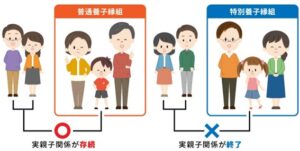

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

◾️普通養子縁組

従来の親子関係を維持したまま、新たな親子関係を築く制度です。養子は、実親と養親の両方の親族となり、双方の相続権を有します。

◾️特別養子縁組

実親との親子関係を解消し、養親とのみ親子関係を結ぶ制度です。主に、実親が養育できない子どもを、養親が引き取る場合に利用されます。養子は、実親との法的関係を断ち切り、養親のみに対して相続権を持ちます。

養子縁組の相続

相続が発生した場合、養子は、実子と同じ相続権を持つことになります。ただし、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係が消滅するため、実親の相続権は発生しません。

普通養子縁組は実親&養親の両方を相続できる

普通養子縁組の概要や要件、手続きの流れについて説明します。

普通養子縁組とは?

血縁関係のない者同士が、法律上の親子関係を新たに築く制度です。養子は、実親の戸籍に残ったまま、養親の戸籍にも入ることになります。そのため、実親と養親、両方の親族となり、それぞれの家系から相続を受ける権利を持ちます。

これは、特別養子縁組とは大きく異なる点です。特別養子縁組では、実親との親子関係が解消されるため、養親のみに対して相続権が発生します。

普通養子縁組の要件

普通養子縁組を行うには、法律で定められた条件を満たす必要があります。

| 年齢要件 | 養親は20歳以上の方となります。養子の年齢に制限はありませんが、養親よりも年上の養子は認められません。 |

| 同意 | 養子および養親となる人の合意が必要です。養子となる人が15歳未満の場合は、本人の同意は不要ですが、法定代理人である実父母等の同意が必要です。 |

| 配偶者の同意 | 養親または養子に配偶者がいる場合には、原則として、その配偶者の同意が必要です。 |

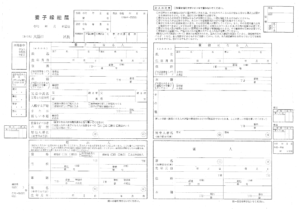

普通養子縁組の手続き

手続きは、市区町村役場に対して行います。

◾️必要書類の準備

養子縁組届、本人確認書類、戸籍謄本など、必要な書類をそろえます。

◾️養子縁組届の提出

養親となる人、養子となる人、またはその法定代理人などが、市区町村役場に養子縁組届を提出します。

◾️戸籍への記載

養子縁組届が受理されると、養子となる人の戸籍に養子縁組の事実が記載され、法律上の親子関係が成立します。

養子縁組届は、「養親となる人、養子となる人、成人である証人2名」の署名・捺印が必要です。養子が未成年の場合は、法定代理人である実父母等が署名・捺印します。

なお、養子となる人が未成年の場合、事前に家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所は、養子縁組が子どもの福祉に適うかどうかを審査し、許可するかどうかを決定します。ただし、養子が、配偶者の子(いわゆる連れ子)や孫など、または自己の孫などであれば、家庭裁判所の許可は不要です。

参考:大阪市「養子縁組届」

特別養子縁組は養親の相続だけ可能

特別養子縁組の概要や要件、手続きの流れについて説明します。普通養子縁組とは、異なる点が多いので、しっかりと押さえておきましょう。

特別養子縁組とは?

子どもの福祉を最優先に考え、実親が養育できない事情がある場合に、子どもに新たな家庭を提供することを目的とした制度です。養子は、戸籍上も実親との関係が断ち切られ、養親の子どもとして扱われます。

これは、実親との親子関係を維持する普通養子縁組とは大きく異なる点です。また、原則として離縁は認められない点にも注意が必要です。

特別養子縁組の要件

子どもの福祉を重視した制度であるため、より厳しい条件が設けられています。

| 年齢要件 | 養親となる夫婦は、原則25歳以上となります。ただし、夫婦の一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上でも可能です。養子となる子どもは、原則として15歳未満となります。 |

| 婚姻 | 養親は、夫婦でなければなりません。また、一定期間以上の婚姻期間が必要になる場合があります。 |

| 養育能力 | 子どもを適切に養育できる環境や経済力が必要です。 |

| 家庭裁判所の許可 | 家庭裁判所の許可が必要で、審査期間など時間がかかります。 |

家庭裁判所は、子どもの福祉の観点から「養親となる夫婦の年齢、婚姻状況、経済状況、養育環境」などを総合的に判断し、許可するかどうかを決定します。

特別養子縁組の手続き

手続きは、普通養子縁組よりも複雑で、以下の流れで行います。

◾️家庭裁判所への申立

養親となる夫婦が、家庭裁判所に特別養子縁組の許可を申し立てます。

◾️調査

家庭裁判所は、調査官による家庭訪問や面接などを行い、養親となる夫婦の状況や子どもの養育環境などを調査します。

◾️審判

家庭裁判所は、調査結果に基づき、特別養子縁組の許可をするかどうかを審判します。

◾️養子縁組届の提出

審判で許可が出たら、養親となる夫婦が、市区町村役場に特別養子縁組届を提出します。

◾️戸籍への記載

養子縁組届が受理されると、養子となる子どもの戸籍に養子縁組の事実が記載され、法律上の親子関係が成立します。

特別養子縁組の手続きは、家庭裁判所の許可を得る必要があるため、半年から1年程度かかります。また、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途費用も発生します。

養子縁組 3つの注意点

養子縁組は、法的に親子関係を結ぶ制度で、養子には実子と同様の権利義務が発生し、相続においても重要な役割を果たします。そこでこの章では、養子縁組と相続の関係に焦点を当て、特に注意すべき3つのポイントを解説します。

養子の子の相続権

養子の子が養親の遺産を相続できるかどうかは、養子縁組の時期によって異なります。

養子縁組前に生まれた養子の子は、養親との間に法的な親子関係がないため、原則として養親の遺産を相続できません。ただし、養子縁組前の養子の子が、養親の実子の子である場合は、養親の直系卑属に該当する可能性があります。

一方、養子縁組後に生まれた養子の子は、養親の実子と同様に相続権を有します。

養子縁組の相続割合

養子の相続割合は、実子と同等です。例えば、養親に実子と養子がいる場合、遺産は実子と養子で均等に分割され、養子の相続割合が少ないということはありません。

しかし、養子縁組の状況によっては、相続割合に影響が出るケースもあります。例えば、特別養子縁組の場合、養子は実親との法的な親子関係が解消されるため、実親の遺産を相続する権利を失います。

遺産分割協議における注意点

養子縁組には、実子との間で感情的な軋轢が生じる可能性があります。特に、遺産分割協議においては、養子の存在が複雑な問題を引き起こすこともあります。遺産分割協議を円滑に進めるためには、養子縁組の経緯や家族関係を考慮し、当事者間で十分に話し合うことが重要です。

養子縁組は、相続において重要な意味を持つ制度です。しかし、養子の子の相続権や相続割合、遺産分割協議における注意点など、理解しておくべきポイントがいくつか存在します。養子縁組を検討する際には、これらの注意点を踏まえ、専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

養子縁組は、血縁にとらわれず、家族になることができる制度です。しかし、相続や扶養義務など、法的にも大きな影響をもたらします。養子縁組を検討する際には、種類ごとの違いや手続き、注意点などを理解しておくことが大切です。

本記事が、養子縁組について考える上での一助となれば幸いです。より詳しい情報や個別のご相談につきましては、お気軽に「司法書士法人やなぎ総合法務事務所」までお問い合わせください。

|  |

| 相続サイト | |

| 所在地 |

|

| その他 |

|

著者情報

代表 柳本 良太

- <所属>

- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員

- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員

- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

- 桜ことのは日本語学院 代表理事

- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

- <資格>

- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格

- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格

- 2009年 司法書士試験合格

- 2010年 行政書士試験合格