認知症でも遺言は作れる?!親が認知症の場合はどうすべき?

高齢化社会が加速する現代において、認知症は避けて通れない課題の1つです。親が認知症と診断された場合、相続に関してどのような手続きが必要になるのでしょうか?特に、遺言書の作成は可能なのか、不安に感じる方も多いかもしれません。

この記事では、認知症と診断された方の遺言書作成について、詳しく解説します。認知症の方でも、条件を満たせば有効な遺言書を作成できる場合があります。ご自身やご家族が安心して相続手続きを進められるよう、ぜひ最後までお読みください。

目次

遺言書を作成できる要件

遺言書は、ご自身の財産をどのように分配するか、意思表示を行うための重要な法的文書です。ただし、遺言書は誰でも自由に作成できるわけでなく、法律で定められた要件を満たしている必要があります。

この要件を「遺言能力」と言い、大きく分けて4つの要素があります。ご自身の意思を確実に反映させるためにも、遺言能力について正しく理解しておきましょう。

遺言能力を構成する4つの要素

遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足りる意思能力です。具体的には、以下の4つの要素を満たしている必要があります。

■15歳以上であること

民法では、15歳未満の方は遺言書を作成できないと定められています。これは、15歳未満の方はまだ精神的に成熟しておらず、十分な判断能力を備えていないと考えられているためです。15歳未満の方は、法定代理人の同意があっても、有効な遺言書を作成できませんのでご注意ください。

■意思能力があること

自分の意思で遺言の内容を決定し、それを表現できる能力が必要です。具体的には、自分の財産が何であるかを認識し、それを誰にどのように相続させたいかという意思を形成し、言葉や文字で表現できる能力が求められます。

■内容を理解する能力があること

遺言書に記載する内容を理解し、その内容が自身の財産にどのような影響を与えるかを認識できる必要があります。例えば、特定の財産を特定の人に相続させることや、遺贈をすることの意味を理解していることが求められます。

■判断力があること

遺言の内容が、社会通念上、合理的で妥当なものであるかを判断できる能力が必要です。極端に不公平な内容の遺言や、現実的に実行不可能な内容の遺言は、たとえ本人の意思に基づいて作成されたとしても、無効と判断される可能性があります。

これらの要件を満たさない場合、作成した遺言書は無効と判断される可能性があり、ご自身の意思が反映されないことになります。

特に、認知症や精神疾患を患っている方は、これらの能力が低下している場合があり、注意が必要です。遺言書の作成を検討されている場合は、ご自身の状況をしっかりと把握し、必要に応じて専門家にご相談ください。

認知症の進行度によっては有効な遺言書を作れる

「認知症と診断されたら、遺言書は作れない」と思っていませんか? 実はそうではありません。認知症の進行度合いによっては、有効な遺言書を作成できる場合があります。

認知症と一口に言っても、その症状は軽度なものから重度なものまで様々です。初期段階では、日常生活に支障がない程度の場合もあります。

重要なのは、遺言書を作成する時点で、上記の「遺言能力」を有しているかどうかです。たとえ認知症と診断されていても「ご自身の意思を明確に伝え、遺言の内容を理解し、その結果を判断できる状態」であれば、有効な遺言書を作成できると考えられます。

ただし、認知症が進行すると、これらの能力が低下していく可能性が高くなります。そのため、遺言書の作成を検討されている場合は、できるだけ早い段階で手続きを進めることをお勧めします。

認知症の親が遺言書を作成する際の4つのポイント

親が認知症と診断された場合、遺言書の作成は、より慎重に進める必要があり、いくつかの重要な注意点があります。認知症の進行状況によって判断能力が変動する可能性があるため、遺言書の作成は早めに行い、かつ、その有効性を担保するための対策を講じておくことが大切です。

遺言能力の有無を医師に確認する

遺言書を作成する際には、まず親の認知症の進行度合いを把握することが重要です。そのため、医師に診察を依頼し、遺言能力の有無について診断書を作成してもらいましょう。

診断書は、遺言書作成時に、親が遺言能力を有していたことを客観的に証明する重要な資料となります。後々、遺言書の有効性を巡って争いが生じた場合に、有力な証拠として役立ちます。

状況証拠を残しておく

遺言書の内容が、本当に親自身の意思に基づいていることを証明するために、状況証拠を残しておくことも重要です。例えば、遺言書作成時の様子を動画で撮影しておくことや、医師や家族などが同席し、証人になってもらうことが考えられます。

これらの証拠は、遺言書が親の真意を反映していることを裏付けるものであり、後々のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

公正証書遺言で作成する

遺言書には「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」の3種類がありますが、認知症の親が遺言書を作成する場合には、公正証書遺言を選択することが推奨されます。

公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、形式的な不備や偽造のリスクが低く、遺言書の有効性をより確実に担保できます。ただし、公証人の意思確認の結果、作成ができない場合があります。

相続トラブルが起きないように細心の注意を払う

認知症の親が遺言書を作成する場合、相続人同士で意見の対立が生じ、トラブルに発展する可能性があります。このような事態を避けるためには、家族間で十分に話し合い、相互理解を深めておくことが重要です。

これらの点に注意し、慎重に手続きを進めることで、親の意思を尊重した遺言書を作成し、相続トラブルを回避することに繋がります。

認知症の遺言は専門家への相談を検討しましょう

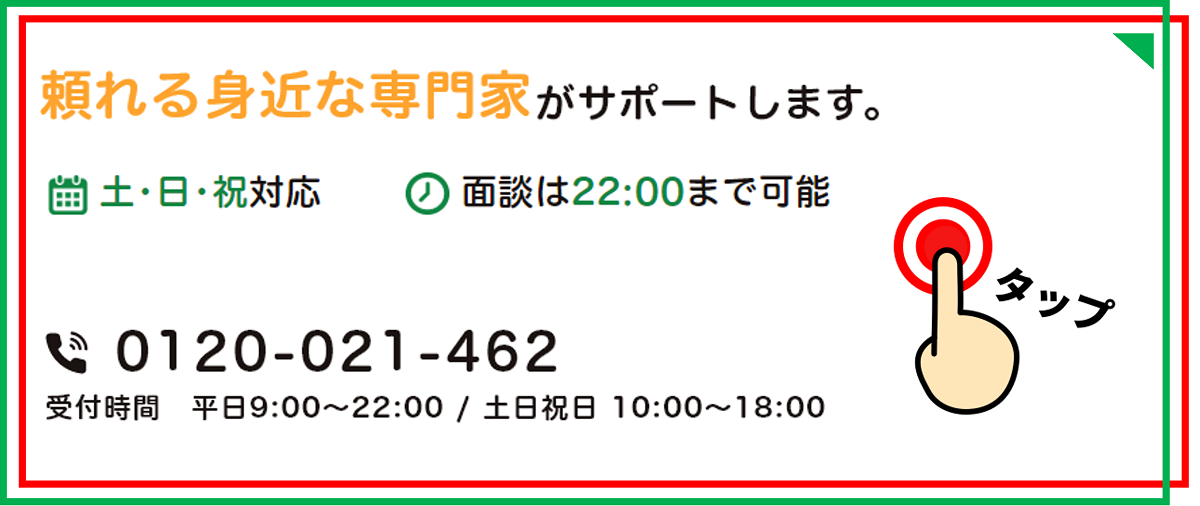

認知症の方の遺言書作成は、複雑な手続きを伴う場合があり、専門的な知識が必要となるケースも少なくありません。ご自身だけで判断せず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家は、遺言書作成に関する法的知識はもちろんのこと、認知症の方の遺言書作成に関する注意点や、対応方法についても心得ておられます。そのため、親の状況に合わせて、適切なアドバイスやサポートを提供できます。

また、遺言書の作成だけでなく、相続手続き全般についても相談に乗ってくれるため、安心して手続きを進めることが可能です。

まとめ

養子縁組は、血縁にとらわれず、家族になることができる制度です。

しかし、相続や扶養義務など、法的にも大きな影響をもたらします。養子縁組を検討する際には、種類ごとの違いや手続き、注意点などを理解しておくことが大切です。

本記事が、養子縁組について考える上での一助となれば幸いです。より詳しい情報や個別のご相談につきましては、お気軽に「司法書士法人やなぎ総合法務事務所」までお問い合わせください。

|  |

| 相続サイト | |

| 所在地 |

|

| その他 |

|

著者情報

代表 柳本 良太

- <所属>

- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員

- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員

- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

- 桜ことのは日本語学院 代表理事

- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

- <資格>

- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格

- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格

- 2009年 司法書士試験合格

- 2010年 行政書士試験合格