相続放棄が認められない事例!手続きのポイントや注意点も解説

相続では、不動産や預貯金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も対象となります。マイナスが多い場合は「相続放棄」によって負担を回避できますが、手続きには注意が必要です。

相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要で、要件を満たさなかったり不備があると認められないこともあります。

本記事では、相続放棄が認められない主なケースや、手続きのポイントを分かりやすく解説します。

目次

相続放棄は基本的に認められる

相続放棄は、民法で定められた制度であり、相続人が被相続人の財産を相続するか否かを選択する権利を保障するものです。そのため、相続放棄は、正当な理由があれば、基本的に認められます。

しかし、相続放棄は、一度認定されると基本的には取り消すことができません。そのため、相続放棄をするかどうかは、慎重に判断する必要があります。安易に相続放棄をしてしまうと、後になって後悔する可能性もあるため、注意が必要です。

相続放棄が認められない3つの事例

相続放棄は、原則として認められる制度ですが、以下のようなケースでは認められないことがあります。

知らずに単純承認してしまった

相続放棄をするためには、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。この3ヵ月間は、「熟慮期間」と呼ばれ、相続するかどうかをじっくり考える期間となります。

しかしこの熟慮期間中に、相続人が被相続人の財産を処分したり、管理したりする行為をしてしまうと、「単純承認」とみなされ相続放棄ができなくなる可能性があります。単純承認とは、相続人が被相続人の財産をすべて相続することを明確に意思表示したとみなされる行為です。

例えば、被相続人の預金口座からお金を引き出したり、不動産を売却したりする行為は、単純承認とみなされる可能性があります。また、被相続人の借金の返済をしたり、相続財産を自分のものとして使用したりする行為も、単純承認とみなされる可能性があり注意が必要です。

このように、知らず知らずのうちに単純承認をしてしまうケースは少なくありません。相続放棄を検討している方は、熟慮期間中は、被相続人の財産に手を付けないように注意する必要があります。

期限内に申立しなかった

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。この期限を過ぎてしまうと、単純承認したとみなされ、相続放棄の申立てをすることができなくなります。

ただし、3ヵ月という期間は、相続人が被相続人の死亡や相続財産の状況を把握し、相続放棄をするかどうかを判断するために十分な時間とは言えないケースもあります。このような場合には、「熟慮期間伸長の申立て」をすることで、3ヵ月という期限を延長することができます。期間延長については、次章にて詳しく説明しますので、ご確認ください。

申請に不備があり修正しなかった

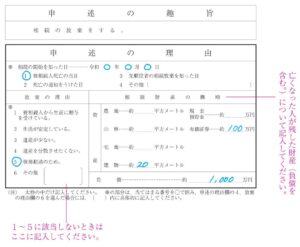

相続放棄の申立ては、家庭裁判所が定めた様式に従って行う必要があり、申立書に不備がある場合には、修正の指示があります。この指示に従って修正をしなければ、相続放棄の申立ては却下されてしまいます。

申立書の不備としては、必要書類の添付漏れや、記載内容の誤りなどが挙げられます。また、相続人の住所や氏名などの基本的な情報に誤りがある場合も、修正の対象となります。

家庭裁判所から修正の指示があった場合には、速やかに対応し、再提出する必要があります。修正の指示を無視したり、期限内に行わなかったりすると、相続放棄の申立ては却下されてしまいますので、十分にご注意ください。

期限内の申請が難しい場合には事前手続きで延長も可能

前述したように、相続放棄の申立ては、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に行う必要があります。しかし、この期限内に相続放棄の申立てをすることが難しい場合も多々あります。

例えば、被相続人が遠方に住んでいて、相続財産の状況を把握するのに時間がかかる場合や、相続人が病気や怪我で入院しているために相続財産の調査をすることができない場合などが考えられます。また、相続財産に海外の不動産が含まれていて、調査に時間がかかる場合なども、期限内に相続放棄の申立てをすることは困難になります。

このような場合には、「熟慮期間伸長の申立て」をすることで、3ヵ月という期限を延長することができます。熟慮期間伸長の申立てをするためには、相続放棄の申立てと同様に、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。

相続放棄のポイント

相続放棄を検討する際には、以下の3つのポイントを押さえておくことが重要です。

適正な財産調査

相続放棄をするかどうかを判断するためには、被相続人の財産の状況を正確に把握する必要があります。被相続人の財産には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続財産の調査は、被相続人の預金通帳や保険証券、不動産の権利証、官公署で発行される書類などを確認することで行います。また、被相続人が借金を抱えていた場合には、債権者に連絡を取って、借金の額や返済状況などを確認する必要があります。

ただし、不動産の評価額の算出は、難しいケースが多々あります。不動産は評価額が高額になるケースも多く、相続放棄するかどうかの判断に大きな影響をおよぼしますので、金額の算定が難しい場合には、専門家への依頼を検討しましょう。

早めの手続き

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、相続放棄の申立てをすることができなくなります。

相続放棄を検討している方は、早めに手続きを進めるようにしましょう。特に、相続財産の調査に時間がかかる場合や、相続人が複数いる場合には、早めに手続きを開始することが重要です。

相続放棄する場合には他の相続人にも伝える

相続放棄をする場合には、他の相続人にもその旨を伝えるようにしましょう。相続放棄によって、相続の順位や、各相続人の遺産額が変わる可能性があるためです。

例えば、あなたが相続放棄をした場合、他の方に相続権が移る可能性があります。他の相続人に相続放棄の事実を伝えておかなければ、トラブルに発展する可能性があり注意が必要です。

まとめ

相続放棄は、被相続人の財産を一切相続しないという手続きです。相続放棄は、家庭裁判所に申し立てることで認められますが、必ず認められるとは限りません。一定の要件を満たしていない場合や、手続きに不備がある場合には、相続放棄が認められないケースもあります。

しっかりとポイントや注意点を押さえ、期限内に手続きするようにしましょう。

|  |

| 相続サイト | |

| 所在地 |

|

| その他 |

|

著者情報

代表 柳本 良太

- <所属>

- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員

- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員

- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

- 桜ことのは日本語学院 代表理事

- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

- <資格>

- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格

- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格

- 2009年 司法書士試験合格

- 2010年 行政書士試験合格