相続放棄を選ぶべきケースは?

借金・空き家・家庭事情から考える判断基準

相続放棄をすべきか悩んでいませんか?

近年、「相続放棄」を選ぶケースが増えています。

相続は、故人のプラス財産もマイナス財産も丸ごと受け継ぐものですが、実際には負債が多い相続も少なくありません。

例えば、2022年には全国で約26万件もの相続放棄が家庭裁判所に受理され、これは相続全体の約6件に1件が放棄された計算になります。

背景には、人口減少や過疎化で管理できない空き家(売れない実家の不動産)が増えたこと、長引く経済不況で借金を抱えたまま亡くなる方が増えたことなどがあります。

こうした事情から、「借金だけなら相続しない方がいいのでは?」と相続放棄を検討する人が増えているのです。

この記事では、どんなケースで相続放棄を選ぶべきなのか、その判断基準と注意点をわかりやすく解説します。

借金や空き家の問題、家庭の事情など、状況別に「放棄すべきかどうか」を整理し、損をしないための具体的なポイントを学べます。

目次

- 相続放棄すべき4つのケース

- 相続放棄すると何が変わる?その仕組みと周囲への影響

- 相続放棄後の財産はどうなる?不動産・預金・借金の行方

- 実は見落とされがちな相続放棄の失敗例

- 相続放棄すべきか迷ったら…最初にやるべきこと

- 無料相談で安心!損しないために今すぐ確認を

- まとめ

相続放棄すべき4つのケース

相続放棄を選ぶ具体的なケースとしては、次のような例が挙げられます。

遺産より借金が多い場合

親が多額の住宅ローンや消費者金融の借入を残して亡くなったようなケースです。

プラスの遺産よりマイナスの債務が明らかに多い場合、相続すると借金まで背負ってしまうため、放棄を選ぶのは合理的です。

相続人が相続放棄をすれば亡くなった方の借金を引き継がずに済みます。

財産があっても維持が負担な場合

例えば地方に老朽化した実家や使い道のない土地があるが、管理費や固定資産税ばかりかかるといったケースです。

「負動産」とも呼ばれる処分に困る不動産のみ残された場合、そのまま引き継ぐと維持費で損をするため放棄を選ぶ人もいます。

家庭の事情で相続を望まない場合

故人との関係が疎遠・絶縁状態だった相続人が、精神的な区切りとして財産を受け取らない選択をすることもあります。

他にも、再婚家庭で血のつながらない継子(ままこ)が相続人になったが辞退したい場合など、あえて相続に関わらないために放棄を選ぶケースがあります。

特定の相続人に財産を集中させたい場合

生前に親の介護を尽くした子供に全財産を渡したい、あるいは事業を継ぐ長男に資産を集中させたいといった理由で、他の相続人が自主的に放棄をするケースもあります。

遺産分割協議で自分が何ももらわない合意をする方法もありますが、負債の清算確約には法的な相続放棄が確実です。

このように、人それぞれの事情で相続放棄を選択しますが、初めて聞いた方は「相続放棄して損しないの?」と不安に思うかもしれません。

結論から言えば、相続放棄によって損することになるかどうかは、その相続財産の内容次第になります。

債務超過の遺産を無理に相続すれば、相続人が自腹で借金を返済する羽目になります。

その点、相続放棄をすれば一切の借金返済義務から解放されるので安心です。

ただし、放棄すればプラスの財産も全て放棄することになる点には注意が必要です。

後になって「やっぱり財産を貰っておけば良かった…」と後悔しないよう、放棄を決断する前に遺産の内容をしっかり確認しましょう。

もしプラスの財産が多い場合は、借金を差し引いてもプラスが残るか慎重に見極める必要があります。

なお、すべての負債だけを免れる都合の良い方法は基本的に無く、相続放棄をすれば財産も負債も一切受け取れず、相続人の地位自体を失います。

その中間手段として限定承認という制度(遺産のプラスの範囲でのみ負債を引き継ぐ手続)も法律上ありますが、相続人全員で家庭裁判所に申立てる必要があり、制度も非常に複雑なため利用例は多くありません。

迷う場合は専門家への相談も検討するとよいでしょう。

相続放棄すると何が変わる?その仕組みと周囲への影響

では、実際に相続放棄をすると相続関係はどう変わるのでしょうか。

ここでは放棄の法律効果と周りの人への影響を整理します。

相続人から“除外”されるとは?

相続放棄を家庭裁判所に申述し受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

法律上は相続開始時に遡って権利義務を放棄した扱いになるため、以後その人は遺産に一切関与しません。

簡単に言えば「相続人の座から降りる」イメージです。放棄した人は故人の財産を相続する権利を失う代わりに、故人の借金を返済する義務からも完全に解放されます。

故人の借金取りから催促状が来ても、放棄後であれば支払いを拒絶できます。

逆に言うと、プラスの資産も一切受け取れなくなるため、その人の取り分はゼロになります。

部分的に財産だけ貰うことはできず、「すべて放棄」か「すべて相続」かの二択である点を覚えておきましょう。

他の相続人の取り分が増える

自分以外にも相続人がいる場合、自分が放棄するとその分、他の相続人の相続分が増加します。

例えば相続人が兄弟3人だったケースで1人が放棄すると、残り2人で遺産を分けることになるため、各人の取り分は当初の3分の1から2分の1ずつへと増えるイメージです。

財産だけでなく借金についても同様で、放棄者がいなくなった分、他の相続人が実質的により多くの債務を負う形になります。

そのため、放棄を決断する際は他の相続人への影響も考慮しましょう。

特に負債がある場合、自分が放棄すると残った相続人がその借金を引き継ぐ可能性があるため、親族間で事前に話し合っておくことが望ましいです。

次順位の親族が新たな相続人になる

仮にあなたが故人の子どもなど第一順位の相続人で、かつ相続人全員が放棄した場合、今度は第二順位(故人の親や祖父母)が繰り上がって相続人となります。

第二順位の人も全員放棄した場合は、次に第三順位(故人の兄弟姉妹、その甥・姪)が相続権を取得します。

このように相続権は順位ごとに順次移っていき、どこかの世代で相続人が現れるまで続くのです。普段付き合いの薄い遠い親族が突然「相続人です」と連絡を受けて驚く、といったケースもしばしばあります。

もし自分が相続放棄することで別の親族に相続が回りそうな場合、放棄手続き後でも構いませんので早めにその方へ一報を入れておくと親切でしょう。

新たに相続人になった方もまた同じ悩み(借金を引き継ぎたくない等)を抱えているかもしれず、放棄を検討する可能性があります。

その場合、次々と相続放棄が連鎖し最終的に誰も相続人がいなくなることも起こりえます。

相続放棄後の財産はどうなる?不動産・預金・借金の行方

相続放棄をすると自分は相続人ではなくなりますが、残された遺産や債務はどのように処理されるのでしょうか。

代表的な項目について見てみましょう。

不動産(実家など)の所有・管理

放棄者が実家の家屋や土地を相続するはずだった場合、その不動産は他の相続人がいればそちらへ引き継がれます。

例えば長男が放棄すれば、次男や長女が代わりに実家の土地建物を相続する形です。

誰も相続人がいなくなると、その不動産は一時的に宙に浮いた状態になります。

相続放棄をしても直ちに国が引き取ってくれるわけではないので注意してください。

放棄した人であっても、もしその不動産を現在占有(居住等)している場合には、次の管理者に引き渡すまで保存義務を負います(民法940条)。

例えば、故人名義の実家に同居していた子が放棄したケースでは、放棄後もその家の管理(荒廃させないよう維持する義務)を求められます。

勝手に第三者へ貸したり売却したりすることはできず、あくまで「保管人」としての立場です。

放棄者がこの義務を果たさず家を放置して他人に損害を与えた場合、後から損害賠償を請求される可能性もあります。

なお上記の例で、相続放棄後も実家に住み続けた場合、単純承認とみなされて相続放棄の効力が否定される可能性があるので注意が必要です。

自分以外に相続人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人(後述)を選任してもらい、正式に管理を引き継ぐ手続きを取ることになります。

預貯金や現金資産の処理

故人名義の銀行預金や現金、株式などの金融資産も、放棄した人には一切引き継がれません。

これらは他の相続人がいれば相続の手続きをして取得します。

相続放棄をすると銀行での相続手続き(口座解約や払い戻し等)には関与できなくなりますので、放棄者自らが故人の預金を引き出すことはできません。

他の相続人がその金融資産を受け継ぎます。

もし相続人全員が放棄した場合、銀行預金も含め遺産全体が相続財産清算人による管理下に入ります。

いずれにせよ、放棄を選んだ時点で故人の財産(現金・物品を含む)を勝手に使ったり処分したりしないよう注意しましょう。

うっかり預金を引き出してしまうと、後述するように「財産を受け取った=相続を承認した」とみなされ放棄自体が認められなくなるリスクがあります。

借金や未払い金の行方

相続放棄をすれば、故人の借入金やクレジット債務、未払いの税金等について放棄者が肩代わりする必要はなくなります。

ただし放棄した人以外に相続人が残っている場合、基本的にその人たちが債務を引き継ぐことになります。

たとえば父の借金1,000万円を長男・次男2人で法定相続すると各500万円ずつ支払義務を負いますが、長男が放棄すれば次男一人で全額を背負う可能性が出てくるわけです。

したがって負債がある相続で放棄する際は、他の相続人とも協力して対応策を考えることが重要です。

相続人全員が放棄した場合、借金の債権者(貸している金融機関など)は直接請求できる相手を失うため、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることが一般的です。

清算人は遺産に属する財産を換価処分し、その資金で債権者に可能な限り返済を行います。

財産が不足する部分の借金は、最終的に貸主が泣き寝入りする形(不良債権処理)となり、相続人は誰も支払責任を負いません。

なお、相続人が亡くなった方の保証人になっていたなど、相続と関係なく相続人が個別に負っている責任まで消えるわけではない点には注意してください。

相続人全員が放棄した場合(相続財産清算人の選任)

上記のように相続放棄が連鎖して最終的に誰も相続人がいなくなることを「相続人不存在」と言います。

この場合、利害関係人(債権者や利害関係のある親族、または検察官など)の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。

清算人には通常、弁護士など法律の専門家が選ばれ、遺産を一括で管理・清算する役割を担います。

相続人がいない以上、残された不動産や預貯金はこの清算人の管理下で整理され、財産の中からまず故人の債務や各種清算費用が支払われます。

もしそれでもプラスの財産が残った場合、故人と生計を同じくしていた方や特別に縁故のあった方がいれば、申立てにより家庭裁判所の判断で財産分与を受けられることもあります。

(民法958条の3:特別縁故者に対する財産分与)

そのような請求もなく、財産が共有財産であるなどの事情がなければ残余財産は国庫に帰属し、国が引き取る形となります。

清算人の手続きには時間と費用がかかるため、プラス財産がほとんど無い場合には債権者も清算人選任を求めず放置されるケースもあります。

いずれにせよ、相続人全員がいなくなると親族が自由に遺産を処分することはできなくなり、公的な処理に委ねられることになります。

実は見落とされがちな相続放棄の失敗例

相続放棄は借金から逃れる有効な手段ですが、「放棄さえすれば安心」と思っていると落とし穴がある点に注意しましょう。

ここでは、相続放棄をした結果かえって損をしたりトラブルに陥ったりする典型的なケースを紹介します。

当てはまる点がないかチェックしてください。

プラスの財産まで含めて放棄してしまうケース

負債を恐れるあまり慌てて相続放棄したものの、後で故人名義の預金口座から予想以上の残高が見つかったり、価値のある不動産が判明したりして「放棄しなければ得られたはずの財産を逃した」という例があります。

相続放棄は一度受理されると取り消すことが原則できません。

事前の財産調査不足が思わぬ機会損失につながらないよう、放棄するか迷ったらまず遺産の全容を把握することが大切です。

プラス資産が負債を上回る可能性があるなら、専門家に相談してでも検証する価値があります。

受け取れる保険金・年金を請求せず損をするケース

相続放棄をすると何もかも諦めなければいけないと誤解して、本来もらえるはずのお金まで受け取らず損をする人もいます。

例えば、故人に生命保険が掛けられていて受取人が相続人(あなた)になっている場合、その死亡保険金は相続財産ではなくあなた固有の財産なので、相続放棄後も保険会社に請求すれば受け取れます。

同様に、故人の勤務先からの死亡退職金や健康保険の葬祭費、公的年金の遺族年金・未支給年金なども、受取人が遺族である限り相続放棄と関係なく受け取れる給付です。

ところが知識がないと「放棄した手前、もらってはいけないのでは?」と遠慮してしまい、結果的に金銭的に損をするケースがあります。

逆にもらってはいけないお金(例えば故人が受取人だった入院保険の給付金や、亡くなったことで発生した税金の還付金等)はうっかり受け取ってしまうと法定相続人として取得したとみなされ放棄ができなくなるので要注意です。

相続放棄予定でも受け取れるお金・受け取れないお金を事前に確認し、もらえるものはきちんと請求しましょう。

分からない場合は専門家に相談すれば的確なアドバイスが得られます。

手続き後に思わぬトラブルになったケース

相続放棄をめぐっては、親族間や税金の面で後からトラブルになるパターンもあります。

例えば、自分だけ黙って放棄していたため他の兄弟に負債や実家の後片付けの負担が集中してしまい、人間関係が悪化するケースがあります。

また、放棄の判断を巡って親族内でもめたり、「本当に放棄する必要があったのか」と後になって責められるといったトラブルも起こりがちです。

税金面では、相続税の申告や不動産の名義変更を誰が行うかで揉めたり、相続放棄によって配偶者ではなく子供が多く財産を取得した結果、当初より相続税負担が増えてしまうこともあります(配偶者には大きな税額軽減があるためです)。

さらに放棄手続き自体の失敗もトラブルのもとです。

典型的なのは「放棄しようと思っていたが熟慮期間(3ヶ月以内)を過ぎてしまい放棄できなくなった」「放棄申述書を出す前に故人の現金を使ってしまい放棄が認められなかった」などのケースです。

家庭裁判所での相続放棄申述は形式上受理されても、後から「実は相続財産を処分していた」ことが判明すれば無効となり、結局相続人として借金を負うハメにもなりかねません。

このように、相続放棄には細かな注意点が多く、自己判断だけで進めると思わぬ不利益を被る可能性があります。

相続放棄すべきか迷ったら…最初にやるべきこと

「相続放棄した方が良いのだろうか?」と迷っている方は、焦って手続きを進める前に次のポイントを確認しましょう。

①遺産の内容を徹底的に調査する

まずは財産調査です。

プラスの資産とマイナスの負債、どれくらいの額があるのか全体像を把握しましょう。

具体的には、故人の預貯金通帳や有価証券の残高、不動産の権利証や固定資産税の納税通知書などを集めます。

自宅を捜索すれば契約書類や請求書、カード明細などが見つかるはずです。貸金業者やカード会社からの郵便物があれば借入が推測できます。

必要に応じて、故人が加入していたと思われる信用情報機関に問い合わせ、ローンやクレジット債務の有無を調べることもできます。

法務局で「法定相続情報一覧図」を作成してもらえば相続人関係を整理できますし、故人名義の不動産がある市町村役場で名寄せ(固定資産課税台帳の閲覧)をすれば所有不動産の洗い出しも可能です。

こうした調査によって、資産より負債が明らかに多いのか、あるいは資産の方が多いのか、おおよその見通しが立つでしょう。

借金が不明な場合は、むやみに期限内に放棄するより専門家に相談して家庭裁判所に期間延長を申請する方法もあります。

相続放棄の熟慮期間(基本3ヶ月)は財産調査についての時間が足りないなどの正当な理由があれば伸長できるので、時間が足りないときは無理せず延長手続きを検討しましょう。

②相続放棄以外の選択肢も比較検討する

財産調査の結果、「債務超過ではない」「不動産以外にめぼしい負債は無い」といった場合には、ただちに放棄するのがベストとは限りません。

相続放棄以外にも選択肢はあります。

例えば、プラスの資産が多ければそのまま相続して債務を返済しても十分プラスが残るでしょう。

どうしても債務が心配な場合には前述の限定承認制度を利用する余地もあります(相続人全員の同意と家庭裁判所への申立てが必要です)。

限定承認が成立すれば、資産の範囲内でのみ借金を返済し、不足分は支払わなくて済みます。

また、「相続人のうち自分だけ放棄して他の人に任せる」以外にも、そもそも自分が相続人から外れる方法(養子の場合、事前に養子縁組を解消しておく、など特殊な方法)や債権者と個別に交渉して返済を減額してもらうといった選択肢も考えられます。

大切なのは、放棄しか道が無いと決めつけないことです。

財産の内容や家族構成によって最適解は異なりますので、複数のシナリオを比較してから判断しましょう。

③自力で手続きできるか、専門家に頼むべきか判断する

相続放棄の申述自体は家庭裁判所に書類を提出する手続きなので、必要書類さえ揃えればご自身で進めることも不可能ではありません。

家庭裁判所から申述書の用紙をもらい、故人の出生から死亡までの戸籍謄本やあなたの戸籍謄本、故人の住民票除票など所定の書類を添付して提出すれば、特に問題が無ければ1~2ヶ月程度で受理されます。

負債が明らかでシンプルなケースでは、自力で放棄する方も多いです。ただし、少しでも不安がある場合や手続きをスムーズに確実に進めたい場合は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

専門家に依頼すれば、書類の収集・作成から裁判所とのやり取りまで代行してもらえるため手間がかかりません。特に他の相続人と協力して限定承認を行う場合や、相続人が未成年者・行方不明者を含む場合、相続財産清算人選任の申立てまで視野に入れる場合など、法律実務の知識が必要なケースではプロのサポートが必要不可欠です。

また、専門家であれば放棄後に受け取れる保険金の請求や、不動産の管理義務への対応など周辺手続きも含めてアドバイスしてくれるため、「放棄したのにこんなはずじゃなかった」という事態を防げます。

費用はかかりますが、相続財産の規模やリスクと照らして検討しましょう。

初回相談だけでも利用すれば、自分で手続きすべきか依頼すべきかの判断材料が得られるはずです。

無料相談で安心!損しないために今すぐ確認を

相続放棄は本人でも手続き可能とはいえ、その判断や進め方を誤ると大きな損失やトラブルにつながる恐れがあります。

例えば、

「もっと早く相談していれば相続放棄せずに済む方法があった」

「知っていれば受け取れたお金を逃してしまった」

「放棄のタイミングを間違えて借金を背負うことになった」等、

後から後悔する人も少なくありません。

そうした事態を避けるには、やはり専門家への事前相談が確実です。相続のプロに相談すれば、放棄すべきかどうか客観的なアドバイスが得られ、最適な解決策を一緒に考えることができます。

特に負債を抱えた相続では、放棄以外の選択肢や放棄する場合の注意点など専門知識がものを言います。

また、専門家に依頼するメリットは他にもあります。手続きを代理で迅速に進めてもらえるので時間と労力を節約でき、書類不備や手続きミスによる失敗が防げます。

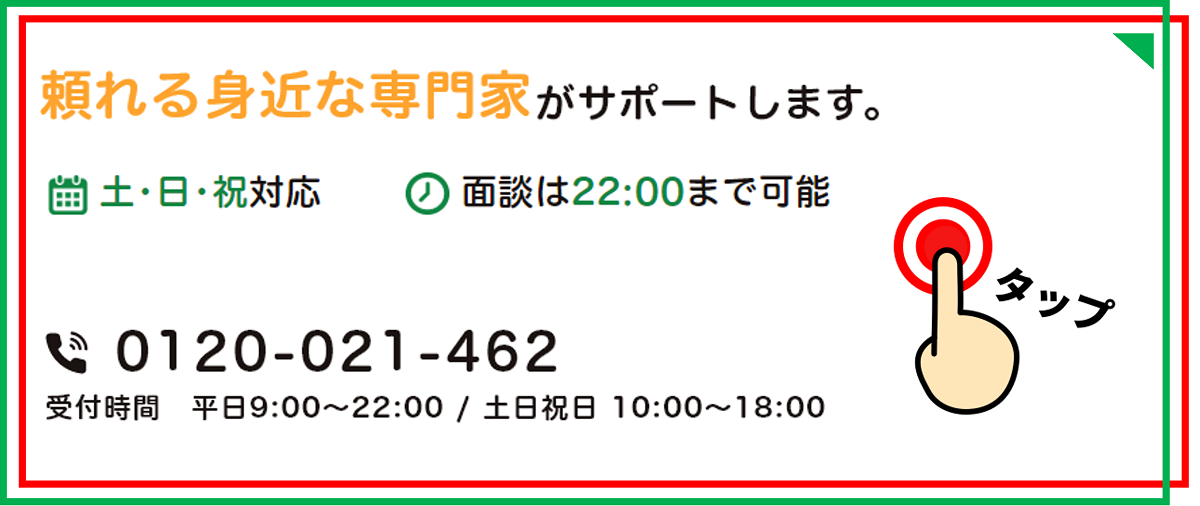

私たち、やなぎ総合法務事務所では相続に関する無料相談を随時受け付けています。

相続放棄すべきか迷っている段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

事情を丁寧に伺い、放棄した場合の影響や他の解決策について分かりやすくご説明いたします。

「相談しないと損をする」ようなケースこそ、早めのプロ相談が肝心です。

無料相談で今すぐ専門家の意見を聞いてみませんか?

放棄する・しないの判断に後悔が残らないよう、ぜひ今のうちに確認しておきましょう。

当事務所のサポートを活用し、安心・納得のいく相続手続きを進めていただければ幸いです。

まとめ

相続放棄は、借金や空き家の負担を避けるための有効な手段ですが、財産も同時に失うため慎重な判断が求められます。

制度の仕組みや注意点を理解し、後悔のない選択をすることが大切です。

個別のご相談は「司法書士法人やなぎ総合法務事務所」までお気軽にお問い合わせください。

|  |

| 相続サイト | |

| 所在地 |

|

| その他 |

|

著者情報

代表 柳本 良太

- <所属>

- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員

- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員

- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

- 桜ことのは日本語学院 代表理事

- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

- <資格>

- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格

- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格

- 2009年 司法書士試験合格

- 2010年 行政書士試験合格