相続人が海外に住んでいたら?

グローバル化が加速する現代において、親族が海外に居住するなど、国際的な相続に直面するケースは増加傾向にあります。相続人が海外に住んでいる場合、国内における相続手続きとは異なる点が多々あり、手続きの煩雑化や予想外のトラブルに発展する可能性も懸念されます。

そこで本記事では、相続人が海外に居住している場合の相続手続きの概要、注意点、そしてスムーズな相続を実現するための遺言書作成のメリットについて詳しく解説いたします。

目次

- 海外に住んでいても相続できる

- 相続手続きの概要|相続人が海外に住んでいる場合

- 相続人が海外に住んでいるときの「相続税の納税義務者」

- 相続人が外国に居住しているときの注意点

- 相続人が海外在住の場合|遺言書を作成しておくメリット

- まとめ

海外に住んでいても相続できる

日本人が亡くなった場合、日本国内にある財産は、日本の法律に基づいて相続手続きが行われます。そのため、相続人が海外に住んでいても、国籍が異なっていても、日本の法律に従って遺産を相続できます。

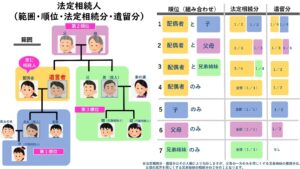

相続人となる資格

相続人となる資格は、民法で定められており、基本的には、配偶者と血族(子・親・兄弟姉妹など)が該当します。相続人が複数いる場合は、法定相続分に従って遺産が分割されます。

参考:法務局「法定相続人 (範囲・順位・法定相続分・遺留分)」

手続きは複雑化することが多いので要注意

相続人が海外に居住している場合、手続きが複雑化することがあります。例えば、遺産分割協議書への署名に手間がかかる場合や、印鑑証明の代わりのサイン証明が必要になる場合、海外から日本の役所へ必要な書類を請求する際に時間がかかる場合などが考えられます。

注意点に関しては、後述しますので、ご確認いただければ幸いです。

相続手続きの概要|相続人が海外に住んでいる場合

相続人が海外に住んでいる場合も、基本的な相続手続きは国内居住者と同様で、以下の流れで行われます。

| 1 | 死亡届の提出 | 被相続人の死亡地を管轄する市区町村役場などに、死亡届を提出します |

| 2 | 相続人の確定 | 戸籍謄本などを用いて相続人を確定します |

| 3 | 遺産の調査 | 預貯金、不動産、株式など、被相続人が所有していた全ての遺産を調査します |

| 4 | 相続放棄・限定承認の検討 | 相続放棄や限定承認を行う場合は、家庭裁判所への申述が必要です |

| 5 | 遺産分割協議 | 相続人全員で遺産の分割方法について協議し、合意に至れば遺産分割協議書を作成します |

| 6 | 相続財産の取得 | 遺産分割協議書に基づき、各相続人がそれぞれの相続財産を取得します |

相続人が海外に住んでいるときの「相続税の納税義務者」

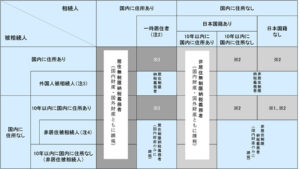

相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した人に納税義務が生じます。相続人が外国に住んでいる場合の「相続税の納税義務」については、以下のようになります。

日本国内の財産が課税対象

相続などで財産を取得した時に、外国に居住していて日本に住所がない人は、「非居住者」とみなされます。非居住者は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが、相続税の課税対象になります。

ケースバイケースで国外財産(海外にある財産)も課税対象に

ただし、非居住者であっても一定の要件を満たす場合には、日本国外(海外)にある財産についても相続税の課税対象になりますので、ご注意ください。

相続税の課税対象となる財産や納税義務の有無については、個々の状況によって異なりますので、専門家に相談することをおすすめします。

参考:国税庁「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」

相続人が外国に居住しているときの注意点

相続手続きは、国内居住者のみで行う場合でも、多くの時間と労力を要する複雑なプロセスです。相続人が海外に居住している場合は、さらに困難が伴い、手続きが長期化したり、思わぬトラブルに発展したりする可能性が高まります。

遺産分割協議の難航

遺産分割協議は、相続人全員が遺産の分割方法について合意しなければなりません。しかし、相続人が海外に居住している場合、時差や地理的な距離が障壁となり、円滑なコミュニケーションが難しい状況に陥ることがあります。

例えば、会議や協議のスケジュール調整に手間がかかったり、意思疎通を図るための手段が限られたりすることで、手続きが長引く可能性も考えられます。このような状況下では、遺産分割協議が難航し、相続人間で紛争が生じるリスクが高まります。

手続きの長期化

相続手続きには、様々な書類の収集や提出が必要となります。相続人が外国に居住している場合、これらの手続きに通常よりも多くの時間を要する可能性があります。

前述の通り、遺産分割協議書など署名が必要な書類のやり取りに手間がかかり、時差の関係でコミュニケーション1つとっても時間がかかる場合もございます。

遺産分割協議書の作成や、相続財産の名義変更などの手続きにおいても、海外在住の相続人とのやり取りに時間がかかり、手続き全体が長期化する傾向にあります。

遺産の管理・処分における課題

海外在住の相続人が、日本の不動産を相続する場合には、管理や処分に手間がかかる場合もございます。日本在住の相続人がいる場合には、管理や売却を依頼できればよいですが、状況に応じては難しいケースもあるでしょう。

日本在住者同士の一般的な相続においても、「放置された空き家」や「所有者不明土地」が社会問題となっている現代において、海外在住者の日本国内の不動産相続は容易ではありません。

また、海外在住の相続人が、日本の銀行口座を持っていない場合にも、遺産の分割に手間がかかるケースが多くなります。

相続人が海外在住の場合|遺言書を作成しておくメリット

相続人が海外に居住している場合、遺言書を作成しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

遺産分割協議が不要になる

遺言書があれば、被相続人の意思に基づいて遺産を分割することができます。そのため、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなくなり、手続きをスムーズに進めることができます。

遺言執行者も決めておけば実際の遺産分割などもスムーズ

遺言書で「遺言執行者」を指定しておけば、その人が相続手続きを代行してくれます。

遺言執行者は、遺産の調査や相続人への連絡、遺産分割協議の進行、相続財産の分配など、様々な手続きを行います。海外在住の相続人がいる場合、遺言執行者がこれらの手続きを代行してくれることで、相続人自身の負担を軽減できます。

また、遺言執行者は、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼することもできます。

専門家が遺言執行者となることで、よりスムーズかつ確実な相続手続きが期待できます。

相続トラブルも予防できる

遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。遺産分割の方法を明確に定めておくことで、相続人同士の感情的な対立に発展するリスクを減らすことができます。

特に、相続人が海外に居住している場合、コミュニケーション不足や文化の違いなどが原因で、誤解やトラブルが生じやすくなります。遺言書は、このようなトラブルを予防し、円満な相続を実現するための有効な手段となります。

まとめ

海外在住の相続人がいる場合には、国内居住者だけの相続手続きにくらべて複雑化し、多くの時間と労力が必要です。

しかし、事前にしっかりと準備しておくことで、スムーズな相続手続きの実現が可能です。特に、遺言書の作成は、相続手続きの煩雑さを軽減し、相続トラブルを予防する上で非常に有効な手段となります。

相続人が海外に居住している場合は、早めに専門家へ相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

|  |

| 相続サイト | |

| 所在地 |

|

| その他 |

|

著者情報

代表 柳本 良太

- <所属>

- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員

- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員

- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

- 桜ことのは日本語学院 代表理事

- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

- <資格>

- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格

- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格

- 2009年 司法書士試験合格

- 2010年 行政書士試験合格