認知症の方の預金の引出し方について

通常、ご両親や親族などが認知症として診断された場合に銀行は、本人の財産を守る手段として「口座凍結」を行います。

口座凍結は死亡時にも行われますが、認知症での「口座凍結」は凍結理由が異なります。

- ①死亡時の場合

遺産分割協議中は不正が起きることを防いだり、口座が利用できないようにするため

- ②認知症診断されたときの場合

詐欺や横領などの犯罪や口座の不正使用に巻き込まれるなどの理由から、財産喪失することから防ぐため

これらの理由から口座が凍結されてしまうと、例え親族であっても代わりに引き出す行為や、利用は認められていませんでした。

しかしこの度、全国銀行協会は認知症等により判断能力がない方の預金について

利用する場合には成年後見人制度の利用を推奨していますが、本人の介護など一部の用途に限り、親族などが引き出すことを認めるとした指針をまとめました。

認知症として本人に判断能力がないと医師に診断された方の預金は通常、成年後見制度を使い代理人になる必要があり、親族であっても引き出すことは認めていませんでした。

しかし、2025年には認知症の患者数が700万人を超えるとの予測もあることから、金融庁は去年、一定のルールを設けたうえで柔軟に対応するよう金融機関に求めていました。

このような背景から、全国銀行協会は成年後見制度を使って代理人を基本立てることとしたうえで、一定のルールを設けたうえで、親族などが認知症患者の預金を引き出すことを認めるとした指針をまとめました。

ただし、今までと同様に不正を防ぐため、医療や介護など、明らかに本人の利益となる費用として利用する場合に限るなど一定の条件を設けられます。

全国銀行協会は、こうした指針を18日にも加盟する銀行へ通知する方針としています。

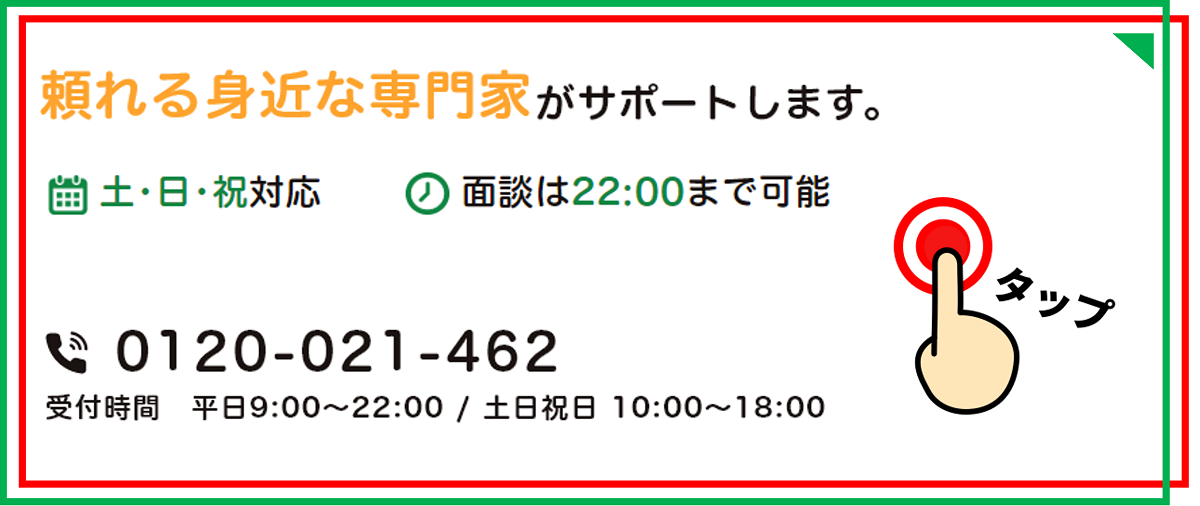

弊所では、認知症と診断された際の後見人選任申立ての書類の作成代行や、認知症と診断される前の対策とした家族信託のご相談についても無料にて相談対応させていただいております。

また弊所では、大阪市阿倍野区あべの筋(天王寺)と東京都渋谷区(恵比寿)に事務所を構え、広範囲でのご相談にも対応可能としております。

相談員も司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

セカンドオピニオン相談も受け付けておりますので、今回のような生前対策以外にも、相続や遺言、成年後見、任意後見、登記、税金のことなど、どんなお悩みでも結構ですのでお気軽にご相談ください。

|  |

| 相続サイト | |

| 所在地 |

|

| その他 |

|

著者情報

代表 柳本 良太

- <所属>

- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員

- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員

- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

- 桜ことのは日本語学院 代表理事

- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

- <資格>

- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格

- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格

- 2009年 司法書士試験合格

- 2010年 行政書士試験合格