平成31年1月13日から改正相続税法 自筆証書遺言の方式緩和 施行

高齢化社会、相続発生時の配偶者の高齢化、核家族の増加、社会経済情勢の変化に伴い、“紛争予防”と“配偶者保護”のため、法改正の必要性が生じたことから、相続分野においては、平成30年7月6日成立、7月13日公布により、約40年ぶりの大改正がなされました。

原則として、この法律は、平成31年7月1日に施行されますが、中でも、遺言書の方式緩和に関する法律については、先立って平成31年1月13日から施行されます。

なお、もう一方の遺言の中での大きな改正点“自筆証書遺言を法務局へ保管可能とする制度の新設”については、2020年7月10日施行となり、その後約1年半後の開始となります。

改正相続法の目玉である“配偶者の居住の権利”については2020年(元号が変わりますが平成32年)4月1日に施行となります。

自筆証書遺言の方式緩和とは?

そもそも、遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言と3つのパターンがあり、

多くは、①自筆証書遺言か ②公証役場で作成する公正証書遺言を作成されておりました。

今回の改正は、この“①自筆証書遺言について”です。

自筆証書遺言というのは、ご自身で遺言を書き、自分で保管するという手軽なものです。しかし、一方で、相続発生時には家庭裁判所の検認手続きを要する点や、ご自身による保管のために紛失される可能性、一部の相続人による改竄・破棄のおそれ、相続発生後に発見してもらえないこと等、色々なデメリットもありました。

また、この自筆証書遺言は、全文自筆で記載する等といった様々な厳格な形式が定められていましたので、この形式を満たさなければ遺言自体が無効となる場合もあり、遺言があるからといって必ずしも相続紛争を回避できるわけではない事例が多く存在し、遺言の普及も進まなかったのです。

そこで、

(ⅰ)自筆証書遺言の形式を緩和し、

(ⅱ)法務局で保管しましょう!というのが、今回の改正点の1つです。

この改正点2点を見ていきましょう。

(ⅰ)自筆証書遺言の形式緩和の改正

自筆証書遺言の形式緩和の改正により、全文自筆である必要性はなくなり、財産目録については、ワープロ等で作成しても良いこととなりました。これにより、財産目録だけでも手書きの煩雑さが減り、記載不備による遺言無効となる危険が減ることになります。

(ⅱ)自筆証書遺言の保管制度

(ⅱ)改正相続法の下で作成された自筆証書遺言を法務局で保管し、法務局で保管されている遺言書については、相続発生時の家庭裁判所による検認手続きを要しないこととしたのです。

そして、この(ⅰ)自筆証書遺言の形式緩和がいよいよ今年の1月13日から施行ということになります。

なお、(ⅱ)自筆証書遺言の保管制度については、2020年7月10日施行となっております。

自筆証書遺言をしておけば安心なのか!?

こうなると、自筆証書遺言を法務局で保管すれば安心なのか・・と思ってしまいがちですが、

当然遺言をしないよりは、した方がよいですが、やはりまだまだ安心できません。

法務局で要式確認され、保管されるということですので、内容については、弁護士・司法書士等の法律系国家資格の保有者ではない、公務員(法務局員)が確認することになります。

これはつまり、遺言の内容については、確認されないということを指しています。

遺言者が思っていることの実現が可能かどうか、不動産については様式を確認いただけるかもしれませんが、その他預金や株式等の記載方法・様式不備については訂正等の指示を頂ける可能性は、さほど高くないと思った方が

よいでしょう。

実現できない無効な遺言となる可能性があるとすると、

さらに紛争が激化されてしてしまうかもしれません。

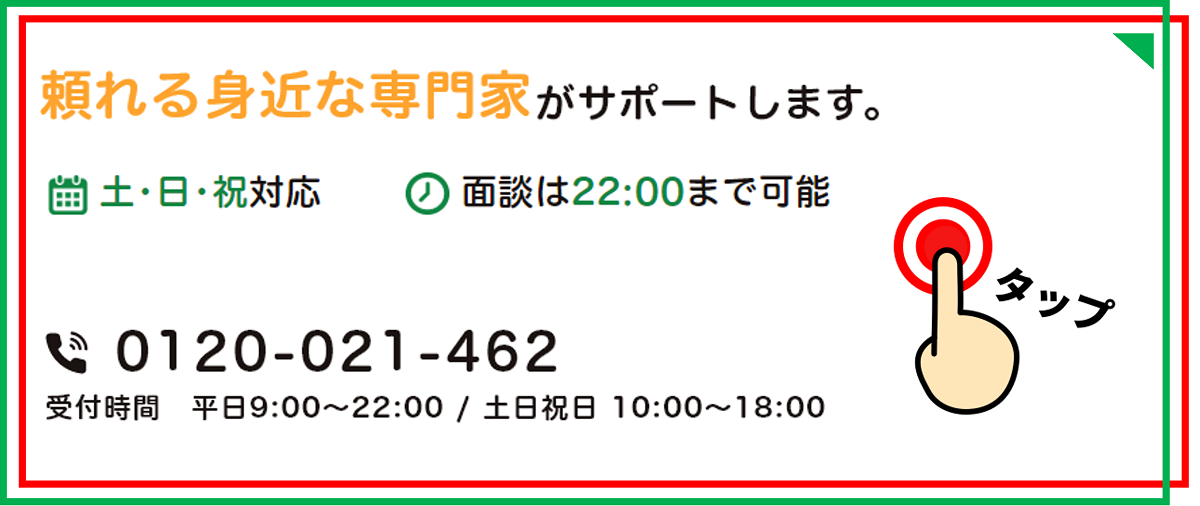

やはり、改正相続法の下でも、遺言作成の段階で、法律家に

相談した上で、①自筆証書遺言 または ③公正証書遺言の方式を

とられることをお勧めいたします。

|  |

| 相続サイト | |

| 所在地 |

|

| その他 |

|

著者情報

代表 柳本 良太

- <所属>

- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員

- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員

- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

- 桜ことのは日本語学院 代表理事

- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

- <資格>

- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格

- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格

- 2009年 司法書士試験合格

- 2010年 行政書士試験合格